Escribo esto desde el aeropuerto.

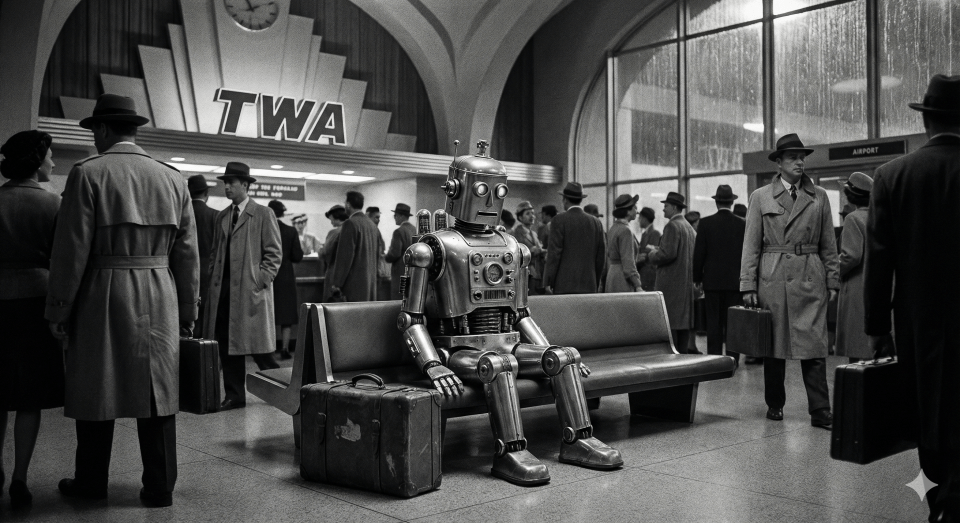

Un lugar sin raíces.

Un lugar diseñado para no quedarse en nadie.

Tiendas llenas como templos del consumo tardío. Maletas que ruedan sin voluntad, obedientes, arrastradas por manos cansadas. Familias que corren hacia puertas de embarque como si el tiempo tuviera horario y pudiera perderse. Despedidas apresuradas, abrazos torpes: el cuerpo quiere quedarse, pero el itinerario no. Reencuentros incómodos, porque el equipaje estorba, porque el llanto llega tarde, porque ya no sabemos cómo tocarnos.

El estrés se acumula en pasillos brillantes, pulidos hasta borrar cualquier rastro humano. La alegría y la tristeza sentadas una al lado de la otra, compartiendo el mismo banco de plástico. En los rostros de quienes perdieron su vuelo hay una amargura particular: no es tragedia, pero tampoco es nada. Es la frustración exacta de esta época.

Y la liturgia:

Quítese los zapatos, saque la laptop, no lleve líquidos, muestre el pasaporte otra vez, espere aquí, no espere allá.

Nadie entiende del todo. Todos obedecen. Como casi todo.

El aeropuerto es el lugar perfecto para pensar en el año nuevo.

Aquí nadie está donde quiere estar. Estamos en tránsito, suspendidos, viviendo entre un antes que ya no sirve y un después que todavía no existe. Y aun así, cuando llegue la medianoche del 31, todos nos detendremos. Miraremos el reloj. Brindaremos. Aunque sea con un café frío de máquina. Aunque sea solos, rodeados de extraños. Aunque estemos lejos de cualquier idea razonable de hogar.

El año nuevo nos alcanza incluso en el no-lugar.

Quizás por eso confiamos tanto en él. Porque el ritual nos permite evadir la realidad con elegancia. Repetir el gesto del cambio mientras todo permanece intacto. Nombrar la esperanza sin tener que cargarla.

Durante muchos años, el tirano —siempre detrás del mismo escritorio, siempre con la misma voz— repitió el mismo discurso. Las mismas palabras, el mismo orden, la misma cadencia. Se volvió tan predecible que en algunas tabernas se apostaba:

¿Qué palabra cambiará este año?

¿Qué promesa nueva maquillará el libreto?

Ninguna cambió.

Y mientras tanto, la vida sí pasaba. Nacimientos, muertes, bodas que duraban menos que la resaca, traiciones heredadas como apellido. Golpes de Estado en países vecinos. Sequías que partían la tierra. Inundaciones que se llevaban casas enteras. Gente que lo perdía todo. Gente que lo ganaba sin entender por qué. Niños que crecían hasta volverse adultos cansados, desconfiados, viejos antes de tiempo.

Pero había un punto inmóvil. Un núcleo duro donde nada se modificaba.

El discurso seguía idéntico.

“Paz, orden, progreso.”

Un mantra sin fe.

Un algoritmo funcionando.

Como si el año nunca hubiera cambiado y el calendario fuera apenas una coartada.

Treinta y cinco años del mismo año nuevo.

Y no puedo dejar de preguntarme si no estamos haciendo exactamente lo mismo.

Si detrás del ruido —los fuegos artificiales que aturden, los brindis obligatorios, las promesas que ya nacen rotas, las listas de propósitos copiadas del año anterior— no estamos repitiendo la misma melodía gastada.

Una y otra vez.

Otra vez.

Otra vez.

El año nuevo como ritual vacío. Como discurso del tirano. Como campanas que suenan sin llamar a nadie.

Miro las pantallas del aeropuerto. Vuelos cancelados. Retrasados. Confirmados. Abordando. Todo cambia cada segundo. Y sin embargo, el sistema permanece. Las mismas filas. Los mismos anuncios. La misma voz metálica pidiendo que no dejemos equipaje sin vigilancia.

Cambio y repetición ocurriendo al mismo tiempo.

Como el año nuevo.

Dickens lo dijo sin rodeos: era el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos. Pero quizás se quedó corto: no solo compartían calle, compartían la misma copa. La sabiduría y la locura brindando juntas. La esperanza floreciendo al lado de la desesperación. La misma ciudad partida en dos.

En algún punto de la historia latinoamericana —da igual cuándo, porque pudo ser cualquier año— hubo un año nuevo con campanas divididas. Violencia bipartidista. Dictaduras. Fracturas políticas que partieron familias como se parte el pan.

El mismo segundo del reloj celebrado desde trincheras opuestas. Liberales y conservadores. Rojos y azules. Los nuestros y los otros. Campanas que repican en algunos barrios mientras en otros el silencio es espeso, definitivo, como si el año nuevo no tuviera permiso de entrar.

- Cada quien brindando en su ventana.

- Cada quien mirando la ventana del frente con desconfianza.

- Cada quien armado.

- Cada quien contando los mismos segundos, pero viviendo años distintos.

¿No es eso lo que hacemos cada 31 de diciembre?

Celebrar “juntos” mientras habitamos realidades incompatibles. Brindar al mismo tiempo mientras nos observamos como enemigos. Confiar en que un cambio de dígito borrará fracturas que llevamos en el cuerpo todo el año.

Aquí, en el aeropuerto, se ve con una claridad casi cruel: todos vamos a lugares distintos. Todos huimos de algo o perseguimos algo. Todos cargamos historias que no encajan entre sí. Y aun así, cuando el reloj marque las doce, levantaremos la vista hacia la misma pantalla, hacia el mismo segundo, hacia la misma ilusión de unidad.

El ruido es parte del ritual. Y de la evasión.

Fuegos artificiales. Bocinas. Música demasiado alta. Gritos. Brindis. El estruendo colectivo que nos permite no escucharnos de verdad. Que aplasta la pregunta incómoda:

¿Qué estamos celebrando?

¿El fin de un ciclo o su repetición?

¿La esperanza del cambio o el alivio de haber sobrevivido otro año igual?

Aquí también hay ruido. Anuncios. Alarmas. Idiomas superpuestos. Llanto de bebés. Risas nerviosas. Maletas raspando el piso. El zumbido constante del aire acondicionado.

Ruido como anestesia.

Ruido como forma de no pensar.

Ruido para no mirarnos demasiado.

Hay algo profundamente inquietante en la sincronía del año nuevo. Todos contamos hacia atrás al mismo tiempo. Todos levantamos la copa en el mismo segundo. Todos nos abrazamos en el minuto cero. Pero esa sincronía es coreográfica, no real. Es una puesta en escena. Como las campanas divididas. Como el discurso del tirano. Como este aeropuerto donde estamos juntos solo por un instante antes de dispersarnos.

Quizás el verdadero año nuevo —el que rompe el bucle— no llegue con fuegos artificiales, sino con silencio. Con la pregunta que evitamos en el brindis:

¿Estamos viviendo juntos o solo coincidiendo en el calendario?

¿Qué tendría que pasar para que las campanas sonaran de verdad al unísono?

¿Para que el año nuevo traiga algo más que ruido?

¿Para que dejáramos de apostar qué palabra cambiará en el discurso del año próximo, sabiendo que ninguna cambiará?

Este año nuevo —como todos— es una bifurcación.

Podemos repetir.

Hacer ruido.

Celebrar desde trincheras opuestas.

Brindar como autómatas, ejecutando un programa que lleva décadas corriendo.

Seguir corriendo por pasillos de aeropuerto hacia puertas de embarque que nos llevan a cualquier sitio menos hacia nosotros mismos.

O podemos detenernos.

Escuchar el silencio cuando el ruido se apague.

Sostener la incomodidad.

Aceptar que quizá no estamos tan juntos como nos gusta creer.

Tal vez el primer acto verdaderamente revolucionario del año nuevo no sea brindar por costumbre, sino preguntarnos por qué brindamos.

Y con quién.

Y si realmente estamos juntos.

Afuera de este aeropuerto hay un mundo celebrando.

Adentro, un mundo en tránsito.

Y yo aquí, escribiendo, con la sospecha —cada vez más incómoda— de que no son tan distintos.